100年以上、お子様の幸せを願い続ける真多呂(またろ)人形

大正8年創業。

「お子様の幸せを願う人形づくり」が、ここから始まりました。

280年以上続く木目(きめ)込みの伝統技法を継承し、雛人形や五月人形、浮世人形など数々の作品を生み出してきました。

熟練の職人達が一つひとつ丹精込めて生み出す作品は有り難いことに、伝統工芸品としても高い評価をいただいてきました。

これからも、手にとってくださるお子様と、そのご家族と、その幸せな笑顔に寄り添っていけますように。

木目(きめ)込み人形について

いまからおよそ280年前のこと。

江戸元文年間(西暦1730年代後半) に、京都の上賀茂神社に仕えていた「高橋忠重」の作った人形かが「木目込み人形」の始まりです。

それは鴨川のほとり、柳の木を素材に木彫をほどこし、溝を掘って神官の衣裳の端切れを木目(きめ)込んだものでした。

以降、江戸~明治と木目込み人形はさまざまな変化を経て発展し、東京の人形師であった「吉野栄吉」が京都から木目込みの技術を持ち帰り、これに改良を加えて現代の木目込み人形に見られる基礎を築きました。

真多呂人形では、この技術を活かした人形作りを大切に継承していきます。

真多呂(またろ)の人形

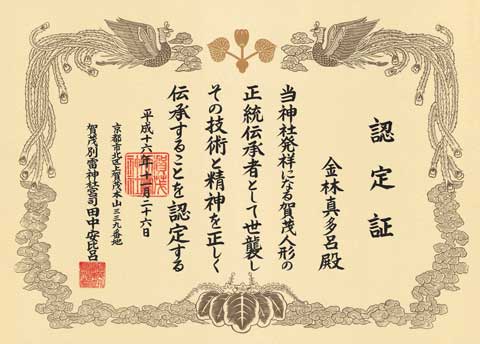

上賀茂神社から木目込み人形の正統伝承者として、唯一の認定を受けている真多呂(またろ)人形。

初代である・金林真多呂(かなばやし またろ)は前述の東京の人形師であった「吉野栄吉」の息子、「吉野喜代治」に師事し、木目込みの伝統技法を継承しました。

そこへ新たに自信のアイデアを元に創意工夫を加えて、現代の真多呂人形を確立しました。

その雅やか(みやびやか)で煌びやか(きらびやか)な真多呂人形は、多くの人々を、長い間魅了し続けています。

経済産業大臣指定 伝統的工芸品

真多呂人形に、右のようなマークが入っているものがあります。このマークは、伝統的工芸品の証。100年以上続く日本古来の伝統技術であること、伝統的な素材が使用されていること、手作りの日常生活用品であることなど、経済産業省制定の伝産法の規定を満たしたもののみが伝統的工芸品として認定されます。

数々の工程を重ね、職人の丹精込めた技から生まれるみやびやかな真多呂人形は、伝統工芸品として高い評価を得ています。

初代から二代目、三代目へ・・・受け継がれる金林真多呂

真多呂人形の礎を築いた初代・金林真多呂から木目込みの伝統技法を継承し、さらに彫塑やデッサンを深耕し現代の新しい感覚を取り入れて数々の作品を世に生み出してきた二代目・金林真多呂。そして、現在、初代・二代目の築いてきた真多呂人形を受け継ぐ三代目がおります。父である二代目同様、彫刻家に師事し塑像やデッサンを学び、それを人形の原型づくりに生かしており、より真多呂人形の発展のため尽力しています。

三代目・金林真多呂プロフィール

| 昭和37年 | 東京都生まれ。 |

|---|---|

| 昭和61年 | 慶應義塾大学法学部 卒業 |

| 昭和61年 | 株式会社 三越日本橋本店入社 |

| 昭和63年 | 株式会社 三越日本橋本店退社 |

| 昭和63年 | 株式会社真多呂人形 入社 |

| 平成12年 | 経済産業大臣指定 伝統工芸士 認定 |

| 平成13年 | 一般社団法人日本人形協会 専務理事 |

| 平成18年 | 株式会社真多呂人形 代表取締役 真多呂人形学院 理事長 |

| 平成25年 | 三世金林真多呂を襲名。 |

| 平成26年 | 一般社団法人 日本人形協会 会長 |

【現在】

玩具人形健康保険組合 理事 東京都ひな人形卸商協同組合 理事

東京都雛人形工業協同組合 理事 全日本人形専門店チェーン 副会長

東京節句見本市協会 会長

日本の伝統芸術に興味をもち、父二世真多呂について技術を学ぶ。日展評議員嶋田秀男氏、日展会員・日本彫刻会会員山﨑茂樹氏に師事して彫塑、デッサンを学び、人形制作を総合芸術として高め、木目込み人形の正統伝承を受け継ぐ伝統技法に現代感覚にあふれる「真多呂らしさ」を作品に盛り込んだ、雅やかな逸品を世に生みだしております。